镜头内外是桂乡 摄影家詹文峰12年聚焦《乡情——桂花人家》终“成像”

■记者:刘玉关

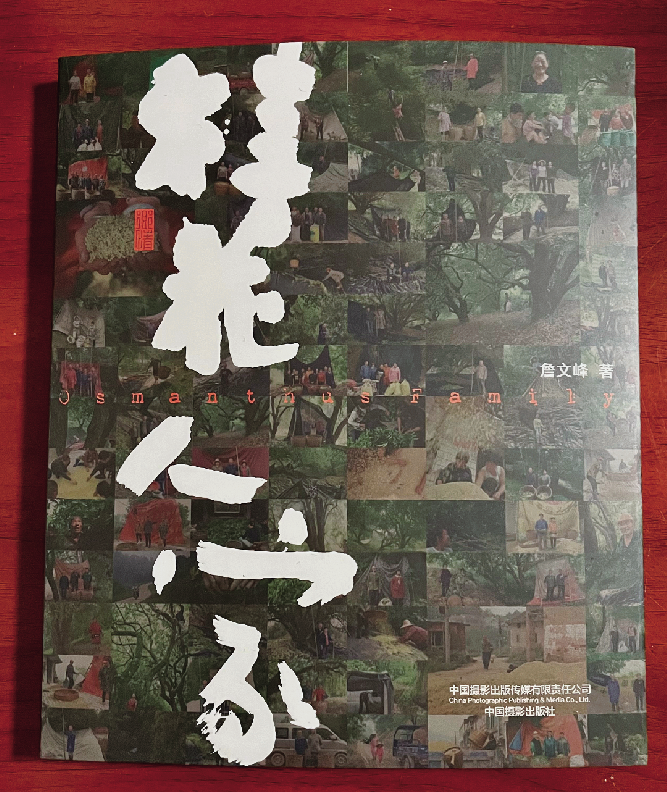

再见詹文峰,又一部佳作!

10年前的2013年,一部《乡音——今天演出》揭开了湖北崇阳民间提琴戏班的古和今;

10年后的2023年,一部《乡情——桂花人家》打开了湖北咸安乡村桂花人家的情与爱。

詹文峰,中国摄影家协会会员,曾荣获咸宁市首届“香城泉都”文艺奖,其20余组摄影作品获得国际、全国、省级以上各类摄影奖项。2023年11月,詹文峰带着《乡情——桂花人家》组照 亮相中国第十届丽水摄影节,受到主办方和参观者的一致好评!

昨日,记者再次走近詹文峰,只为探寻《乡情——桂花人家》出版幕后的桂花情,桂花事、桂花魂!

桂花情:“全国五个第一”的高度

2300多年前,屈原途经咸宁写下“奠桂酒兮椒浆”“沛吾乘兮桂舟”的美丽诗句时,谁会想到这一缕香顺着时光的河流延续到现在? “咸宁”和“桂花”,彼此滋养,互相润泽,终究演绎出一座城和一枝花的千年佳话——“中国桂花之乡”,全国唯一城市获此殊荣!

桂,生在城中任一角落,长在市民的心坎之上。 詹文峰虽然不是咸宁人,但在咸宁工作生活20余年的时光里,让他在2013年完成了《乡音》之后,很快就锚定下一步作品的主角——千年桂乡的桂!

其实,作为摄影爱好者的詹文峰,镜头早在20余年前就涉猎桂花,但那时只是每年在桂花盛开之时,会与友人一同去捕捉桂花收获的瞬间。可随着拍摄次数增多,詹文峰心底的“桂花情”也愈衍愈浓。

当《乡音》出版后,詹文峰查找以前乡村采风影像,发现有大量打桂花的照片,早在2011年前后,陆续前往咸安区桂花镇,寻找当地最原生态的桂花树林,拍摄他们采集新鲜桂花的过程。于是,他的“桂花情”完全浓烈开来,孕育《乡情——桂花人家》作品的想法由此开始。

千年桂乡,如何更好的诠释和展现新时代的“桂”呢?詹文峰开始阅读各种书籍、文献、史料等,深度研究了千年桂乡的前世今生,并全面地掌握了咸宁桂花现状——2300余株的百年古桂树,40个地方特色品种、8万亩的种桂面积,50万公斤的鲜花产量、全国专家认证的鲜花质量……“全国五个第一”的桂冠,彻底激发詹文峰的探知欲,并全面深入到桂花镇各村组,走村入户,用田野调查方式,开始记录他们与树为伴、与苗为伍、与花为乐的生活和人生。

之前,每年9月,主要关注桂花收获。从此,一年四季,全面走访桂花人家。烈日下、风雪中,詹文峰带着相机就走进桂花人家的故事中!每走访一户,他就为每一户在他家桂林下拍摄一组照,再洗印一张照片赠送给对方,感谢他们分享故事。

奔走着、拍摄着、记录着……十余个寒来暑往,他的摄影镜头里已装载百户人家,他的田野调查已记录百家故事。于是,詹文峰的“桂花”致力于创作主题的开掘、表现角度的调整,实现了从风物摄影到纪实摄影的跨越。

桂花事:“百户桂花人家”的宽度

脚步丈量出宽度,奔波耕耘出厚度,思考沉淀出高度。《乡情》也有了四个部分:收获、人家、苗圃、童谣——用图文并茂形式,深度诠释和展现新时代“桂”之下的“人”和“家”,“情”和“爱”,“史”和“今”。

“拍摄记录《乡情》还一个深层次的思考。独特优秀的农作物品种,是人类历经千百年来生产实践而培育的核心技术,更是人类农业文明的重要载体。桂花人对古桂保养,对桂花的采存,对苗圃培育等等有着独特的方式和方法,全过程对自然环境有效保护,充分体现对赖以生存土地的珍惜。”詹文峰介绍,在全球一体化的今天,随着新培育农作物品种的普及,众多具有地域特色传统农作物正面临着迅速灭绝的危机,正如信息技术带来的全球文化趋同一样,杂交技术、转基因技术的普及也造成农作物品种趋同和单一化,失去物种的多样性和文化的丰富性,潜藏着巨大的物种危机和文化危机。

为全面还原千年桂乡,詹文峰把自己置身于“桂花人家”,盯得紧、跑得勤,长时间与农户吃与住、劳与耕、深与思,还邀请朋友陈经艾陪着跑遍各村各组,又当翻译又录制视频。慢慢地,“桂花人家”成了詹文峰的创作情感的归属之地,并与当地村民建立了深厚感情。看,桂花镇柏墩村何正顺老人家,与詹文峰已成忘年之交。何正顺家做了好吃的土特产,特意到温泉送给詹文峰;詹文峰隔三差五带些水果和生活用品送到何正顺家。

桂花人有冷暖温情,桂花事亦饱满丰盈。将密封扦插快繁技术引进到咸宁的苗圃开发者韩红、把桂花苗木卖到全国各地的开拓市场者何胜利、家有近400亩桂花苗木基地的子承父业者何龙、家有咸宁金桂树龄最长的乡村教师韩学进……每一个故事的背后,都是詹文峰对桂花之乡的热爱,对桂花人家的深情,对桂花文化的崇尚。

有了故事的纪实摄影,让桂花事有了棱角,有了苦乐,有了韵味,有了张力,有了让人欲罢不能的关注欲和畅快淋漓的探索欲。这就是詹文峰镜头呈现的独特魅力,带给读者的是最生态的桂、最生动的事和最真实的情!

桂花魂:“千年桂乡传承”的厚度

桂子花开,是秋天的宝物,是四季的精灵,也是咸宁的精魂,闻着心旷神怡,看着仪态万千,读着芬芳千年。詹文峰在数万张照片中经过二十余轮精挑和取舍,留在《乡情》中的百余张摄影作品,不只是简单的风光画景,不只是平凡的风物纪实,而是桂文化之精髓,桂文化之魂魄,是千年桂乡传承的桂花精神!

民间传说,咸宁桂花来自月宫,一说是吴刚伐桂时桂花树枝掉在咸宁落地生根,一说是嫦娥将桂花种子撒播在咸宁挂榜山。因此,民间把嫦娥视为桂花花神,流传着守月华、祭月神的习俗,咸宁由此成为“中国嫦娥文化之乡”。攀桂、折桂、蟾宫折桂等典故,在咸宁也有地方性诠释。咸宁人把宋代连中三元的冯京当作折桂夺冠的楷模,每当子女入学升学,父母要带着他们栽种一株桂花树,期望其金榜题名。

千年桂乡的桂,不再是简单一树一花,而是社会经济活动的产物,是城市进程中沉淀的人文精神。因此,詹文峰《乡情》里解答了桂花为什么在咸宁成长千年!那是清代康熙年间将县衙的会客厅命名为“桂花堂”,是官员的风雅之举激起了民间植桂的热情,是中华人民共和国成立后咸宁曾掀起四次桂花栽植高潮……在城市历史进程中,花农与桂花有着深深的不解之缘、难舍之情。

现就职于温泉城区一公司的“零零后”的何薇毕,10年前在桂树下陪着爸爸妈妈打桂花,10年后选择继续陪伴爸爸妈妈打桂花;桂花镇鸣水泉村陈爱云是网络达人,通过一部手机一年将100万余株苗圃销往全国各地;乡村医生雷应佳曾两次走进北京人民大会堂,却坚称药用价值俱佳的桂花树全身是宝……在詹文峰的《乡情》中,“人”有了“桂”之精髓——低调朴实,“桂”有了“人”的精神——默默奉献!于是,桂花人家,总是任劳任怨地建设城市;桂花飘香,香飘千年聚焦了世界目光。

掬水月在手,弄花香满衣。在12年的时间,詹文峰通过对咸宁桂花和花农的沉浸式观察、跟踪式拍摄、对比式呈现,刷新了创作手法,扩宽了艺术风格,将桂花人家的精神传承在一字一句中,传播在一画一境上,传递在一乡一情里,让摄影艺术实现了一次全新的提质飞跃,让千年桂乡拥有了一部非凡的文化瑰宝!

编辑:但堂丹

上一篇:

赛罕塔拉的早晨

下一篇:

相关新闻

-

【地评线】东湖评论:能人回乡为乡村振兴插上腾飞的“翅膀”

4月5日,黄冈市召开全市教授回乡暨能人回乡创业座谈会,向全国黄冈籍专家教授、企业家发出诚挚邀请和深情召唤。黄冈此举旨在...

-

通山九宫山乡音艺术团参加全国展演

近年来,我市坚持以人民为中心的创作导向,深入挖掘咸宁山歌、民歌资源,连续参加“乡村音乐潮”系列活动,组织开展“村村有...

-

泉水叮咚入梦来

■袁丽明(通山)与“泉”相关的名字,总是充满泉特有的灵性与魅力。还没去过下泉,便听过下泉的乡音,老人、孩子,男人、女人...

-

相约九宫山 乐享云中湖——九宫山文艺汇演唱红了天

所有的付出,都是为了九宫山有一个安全有序、热闹非凡和快乐祥和的避暑季。

-

相约九宫山 乐享云中湖——九宫山文艺汇演唱红了天

所有的付出,都是为了九宫山有一个安全有序、热闹非凡和快乐祥和的避暑季。

-

咸宁市第二实验小学开展乡音话乡愁活动

咸宁网讯通讯员廖胜楠报道:清明节是中国传统节日,也是最重要的祭祀节日,外乡人此间返乡扫墓、寻根问脉已成心头萦萦牵念,...

-

秋日的乡愁

■耿庆鲁只需一缕忧伤的秋风一丝惆怅的秋雨一片飘零的秋叶就轻易触动秋日的乡愁秋空高远白云缥缈秋日回乡的渴望把浓稠饱满的...

-

通山山歌 这边唱来那边和

通山由大山孕育、由山民打磨、经过创作,既保留了其最天然的一面,又将全新的文化内涵注入其中,在众多通山人的传承下,在新...

-

难忘家乡打夯歌

■周绪成(咸安)我是在家乡山村长大奔古稀的人,对乡村渐行渐远的乡土文化有着很深的印象,童年里那美好的往事就像一只风筝漫漫...

-

古镇白霓的风情

宋景明站在岁月之巅放牧心灵,苍老的是凡尘烟火印记,深邃的是千年古镇白霓桥的情怀。安享时下闲逸的时光,收获寂寞耕耘文字...

① 凡本网注明"来源:咸宁网"的所有作品,版权均属于咸宁网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:咸宁网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非咸宁网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。