武汉国防园+地质大学+辛亥革命纪念馆3日研学线路

武汉蔡甸野战国防园简介

武汉蔡甸野战国防园坐落于湖北省武汉市蔡甸区奓山街老世陈村,占地面积690亩,其中山地300亩、水面60亩、平地300余亩。园区面向318国道,毗邻京珠、沪蓉高速公路的交汇口,依托九真山国家级森林公园,具有极其重要的军事战略地位。

野战国防园在省、市领导和广州军区、湖北省军区领导的关心和支持下,由武汉警备区和蔡甸区人民政府以军地共建的形式打造。始建于2002年,是湖北省人民政府确定的首批省级国防教育基地,时任中央政治局委员、军委副主席、国防部长迟浩田上将亲笔题写园名。先后被命名为武汉市西南片民兵预备役综合训练基地、武汉市未成年人爱国主义教育基地、武汉市学生国防教育基地、蔡甸区全民国防教育基地、蔡甸区青少年校外教育基地。

野战国防园按照民兵预备役训练和国防教育相结合的原则,以军事斗争准备为龙头,以爱国主义教育为目的,以提高全民国防意识为宗旨,打造出目的明确、重点突出、功能齐备、有机衔接的三个功能区,形成了一套完整的国防实践教育体系。

军事文化展示区。由轻重武器展示和国防教育馆组成。重武器主要陈列包括飞机、坦克、火炮、舰艇、雷达在内的25件装备实物;轻武器主要展示的是数百件我军各历史时期的轻型武器装备,包括自动步枪、轻重机枪、火箭筒、手榴弹、地雷和军用通讯设备等。国防教育馆重点展示蔡甸和武汉地区的军事历史、著名军事战役和军事人物。通过影像、图片、实物相结合的方式,运用声、光、电等综合表现手法,全方位、多层次的展现革命斗争史实,用鲜活的历史教材启迪“忘战必危、怠战必亡”的深刻道理,增强人们的国防观念,激发爱国热情。

军事科目训练区。由综合训练、拓展训练、实弹射击、模拟对抗和野外训练五大科目组成。总面积近3万平米,可同时容纳3000人开展军事科目训练和户外拓展活动。综合训练区包括5000平方米的草地训练场和2000平方米的风雨训练场,主要训练科目有队形队列、军事体能、战场救护、防空演练和单兵技战术等。拓展训练区安装有全套的高、中、低空训练设施,可开展信任背摔、有轨电车、齐心协力、穿越电网、空中断桥、天梯、逃生墙等常规高、中、低空拓展训练以及攀岩、速降等多项具有刺激性和挑战性的其他项目。模拟对抗区和野外训练区充分发挥九真山国家级森林公园的资源优势,合理利用山地、丘陵、丛林等地形地貌开展丛林寻宝、野外生存、真人CS等户外拓展项目。

军事生活体验区。按照正规化军营标准建有营房、食堂、餐厅、招待所、多媒体教室、会议室等设施。可以同时容纳1500人吃、住、行、训。园区实行军事化管理,全方位贴近军旅生活,强化军营文化氛围,为参加军事训练、国防教育体验和社会教育实践活动的单位和人员提供强有力和全方位的后勤保障。

武汉地质大学简介

校园景点

中国地质大学(武汉)位于武汉东湖国家自主创新示范区腹地,东湖之畔,南望山麓,占地1700余亩。学校拥有国家4A级旅游景区——逸夫博物馆,其他特色包括:地大隧道、化石林等。

逸夫博物馆

中国地质大学(武汉)逸夫博物馆的前身是北京地质学院博物馆,1982年在武汉重建。2001年,中国地质大学获邵逸夫基金资助,建设新博物馆大楼,新馆总投资5000余万元,于2003年落成,2005年4月正式对外开放。新建后的博物馆建筑面积近万平方米,陈列展示面积近五千平方米,是目前中南五省最大的自然科学类博物馆,也是目前中国内地高校规模最大的博物馆。2006年11月,被国家旅游局批准为4A级风景旅游区,使中国地质大学(武汉)成为拥有国家4A级旅游景区的高校。 中国地质大学(武汉)逸夫博物馆馆藏各类地质标本达3万余件,其中珍贵罕见的馆藏珍品近3000件,包括体长10.5米、体高6.1米的恐龙化石珍品——黑龙江满洲龙化石;长度和完整程度在世界上位居第一的鱼龙化石之王——梁氏关岭鱼龙化石;面积达15平方米的世界最大的海百合化石等。

地大隧道

地大隧道连接校园西区与北区,呈为直线型,全长333米,净空高4.5米,洞宽6米。该隧道投资600多万元,于2003年6月动工,并与当年完工。校区内建隧道的高校,地大还属第一个,此工程极大地方便了师生来往南北校区,因为西区北区之间往来不用再绕行南望山。地大隧道是地大的标志性建筑,也是一条实用型通道。夏天的隧道,由于没有阳光直射,里头特别阴凉。

化石林

化石林始建于2002春季,占地1500平方米,由70多株产于辽宁、新疆、内蒙古等地的硅木化石组成。

辛亥革命纪念馆简介

历史背景

辛亥革命纪念馆广州是辛亥革命的策源地和主要战场,是革命先行者孙中山先生开展革命活动的地方。辛亥革命纪念馆(以下简称“纪念馆”)是为纪念孙中山领导的辛亥革命活动而建的一座专题纪念馆。

馆舍介绍

纪念馆征地面积为7.73万平方米,项目主体建筑面积1.8万平方米,主要建设内容包括陈列区1.32万平方米,藏品库区1000平方米,技术及业务用房1800平方米,观众服务及配套设施2000平方米,展厅总面积6350平方米,项目总投资3.19亿元。纪念馆设有“辛亥革命时期广东名人”专题展览,选择了56位历史人物,集中展示他们最具代表性的历史瞬间。

地理位置

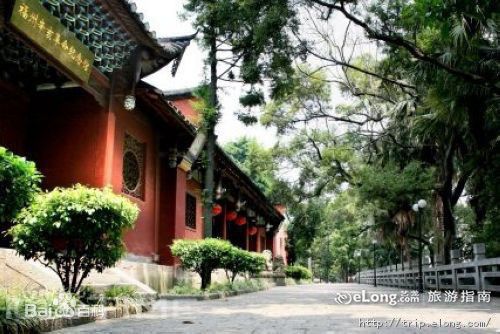

纪念馆选址位于广州黄埔区长洲岛中部,金洲大道东以南。黄埔区长洲岛既是革命传承之地,也是风云变幻之乡,还留下了众多革命史迹,岛上重要革命遗迹资源成线,景区规模初现。长洲岛是黄埔军校的所在地,拥有万山海战纪念碑、东征阵亡烈士墓园、北伐纪念碑、长洲炮台、金花古庙等人文、历史遗迹和幽静葱郁的自然景观。长洲岛一共有26处中国近代革命遗址,这里是辛亥革命纪念馆的最佳选址点。纪念馆完工后将和长洲岛、黄花岗烈士陵园、广州起义旧址纪念馆等形成一个展示中国近代革命历史历程的建筑群。

建筑格局

根据规划方案,纪念馆及其周边地块从东往西分为三部分。西侧是6万多平方米的中山公园;中部是纪念馆;东部是4万多平方米保持原生态的小山丘。纪念馆建筑群的布局,由北向南,沿主轴线分布有入口牌坊、烈士浮雕墙、纪念塑像、前景观广场、馆舍、后景观广场,形成随地势起伏的景观线。拟建纪念馆的单体建筑建筑风格与中山陵、中山纪念堂和台北的孙中山纪念馆大体一致,成为孙中山纪念建筑的系列之一。辛亥革命纪念馆整体建筑风格以灰色、黑色为主要色调,显得庄严和神圣。

纪念馆为石料建筑,整体建筑外形如一方石块,平静地置于历史的长河之中。入口处,一条跨越水面、向上斜长延伸的走道直通大门——寓意着“共和之路”。石块已被凿开,隐喻辛亥时期英烈们开天劈地的勇气和艰苦卓绝的历程。12米宽的道路从缺口穿入,笔直、向上。道路上随机陈列着辛亥英烈铸铜雕像,似在沿路而行。作为参观流线的主轴,当人们穿梭于英烈雕塑丛中,仿佛时空又回到了辛亥革命那激情燃烧的岁月。穿越厚重的石壁,尽端豁然开朗,象征着辛亥革命翻天覆地,揭开推翻了满清帝制的序幕和石破天惊的曙光。中山先生背影雕像矗立在路的尽头,又是路的最前方,似在思索中国未来的方向。