用工匠文明讲中国故事

○郑毅

|

推荐理由:作者通过介绍中华传统工匠十大技术物,展现中华文明的悠久历史和丰厚底蕴,让世界了解中国、了解中国古代科技、了解中华文明。本书对中华工匠“小技术”的深度透视,对中华工匠“大文明”的全球展示,为传承与弘扬中华工匠文化与工匠精神提供历史基础与理论支撑,为深化与拓展中华文明向世界展示路径与渠道,也弘扬了中华文明蕴含的全人类共同价值。

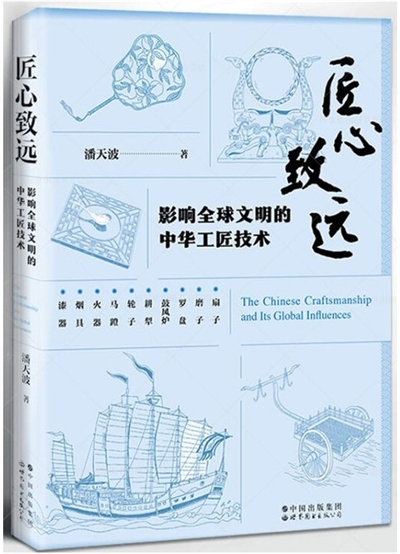

《匠心致远:影响全球文明的中华工匠技术》在众多的中华技术物中,选取了中华工匠技术史上扇子、磨子、罗盘、鼓风炉、耕犁、轮子、马镫、火器、烟具、漆器等十大具有代表性的技术物,讲述它们在各自独特的时代背景下进行全球传播、交往与互鉴的曲折历史,透视了中华工匠技术从物质位移到工匠精神裂变的全球历程,展示了中华文明在全球文明史上的重要贡献。通读全书令人称奇的中华技术物在全球传播的故事认为,《匠心致远》或是一部用工匠文明讲述中国故事的好书。

一

在五千多年漫长中华文明发展史中,中华工匠是中国人民优秀的代表,他们用勤劳的双手和非凡的智慧创造了世界上数不尽的物质文明和丰富的精神文明,为中国文明和人类文明进步事业作出了重大贡献。

在《匠心致远》中,全书向读者创造性地展示出一个新概念:中华工匠文明。在作者看来,所谓“中华工匠文明”,即中华工匠凭借巧手、智慧和思想创造出来的具有中国特色的文明样态。应当说,“中华工匠文明”是中华文明谱系中一种值得关注的文明样态。因为,工匠及其技术物所展示出来的优秀传统文化,就是中华文明的智慧结晶和精华所在;中华工匠文明显示出中华文明的独特构成与属性。然而,中华工匠文明的研究在传统学术史上并没有得到应有的重视,以至于我们很难得知中华工匠及其技术物的悠久历史和文化底蕴,更无法得知中华工匠文明对于文明的重要。很显然,书中向读者展示的扇子、磨子、罗盘、鼓风炉、耕犁、轮子、马镫、火器、烟具、漆器等十大具有代表性的中华技术物,它承载了中华文化和中华民族的基因和血脉,它们是展示中华工匠文明形象的技术物,也是展示中华文明形象的技术物。正如作者在《序言》中所言,这十大中华工匠技术是被技术史、艺术史和工匠史所忽视的技术,这些被人们淡忘的“小技术”,却包含外人不知的“大文明”。

在本质上,“中华工匠文明”显而易见地表现为一个具有中国特色的历史性、主体性和自主性的文明样态。在历史性维度,中华工匠技术物的全球流动,展现了中华工匠文明的悠久历史和人文底蕴,也就展现出中华文明的全球传播故事;在主体性维度,本书所呈现的是中华技术物的全球流动与交往,但实质展现的是中华工匠的全球流动与交往,也就是展现了中华文明的全球流动与交往;在自主性维度,中华工匠是属于中国特色的自主性概念,它与现代西方设计师概念有显而易见的文化性、国别性差异,它代表的是中华工匠文明的主体。可见,相对于“中华器物文明”而言,本书为中华优秀传统文化的阐释提供一种新路径、新体系和新理论。毋庸置疑,《匠心致远》抛弃了从传统中华器物文明的书写方法,专注于中华工匠文明的研究与阐释。作者借助中华工匠技术物的全球流动,展示出中华技术物的全球感召力与影响力,向读者展现了中华工匠文明对西方文明的深远影响。

二

那么,如何讲好中国文明故事?潘天波为读者提供了一种别样的技术路线或表达路径,进而弘扬了对话、包容与互鉴的中华文明观,营造了传承中华文明的浓厚社会氛围。

《匠心致远》并非通过匠人故事展现中华工匠文明,而是通过工匠技术物的全球流动展现中华工匠文明。所谓“工匠技术物”,即“匠作物”,它包含工匠的技术、科学、人文、美学、艺术等诸多文化要素。换言之,流向全球的匠作物故事的书写,即讲述了中华工匠诸多文化的全球传播故事。作者并没有书写扇子技术物的“技术”有多高明,而是专注于扇子技术的“文明面向”,这种写作技术路线无疑能彰显出中华工匠文明的人文底蕴和美学身份,这就是中华文明的表征与属性。

在文明互鉴的视角,《匠心致远》不仅传承了中华优秀传统文化,还展现了中华工匠文明的全球作用,更弘扬了中华文明蕴含的全人类共同价值。譬如作者这样描述中国磨子:“最早将中国石磨技术带入欧洲的可能是阿拉伯人和非洲人。非洲生产咖啡豆,自从有了石磨技术之后,品尝咖啡在非洲以及欧洲得到普遍欢迎,尤其是非洲人和阿拉伯人将咖啡与石磨技术带进欧洲,进而形成了欧洲人饮用咖啡的习惯或文明方式。同时,石磨技术也引发欧洲的生产技术和结构变革。”显然,中国磨子文化的全球传播,大大促进了全球文明的发展。作者在书中如是肯定:“中国的石磨技术在全球范围内被传播与推广,石磨技术使得全球很多地方的生产结构、饮食结构、营养结构以及文明水平发生改进与发展,尤其是石磨技术已然成了单一技术文明向复合技术文明转型、采集文明向加工文明转型、谷粒文明向粉食文明转型的重要媒介,显示出石磨技术的全球价值和功能。”这无疑体现或弘扬了在全球范围内的中华文明具有对话、包容与互鉴的文明观。

简言之,在传承与弘扬中华工匠文化与工匠精神的当下,本书凸显了全球范围内的中华文明交流超越了文明隔阂,以文明互鉴超越了文明冲突,以文明共存超越了文明优越的伟大精神与特质,展示了中华文明在同其他文明的交流互鉴中焕发了新的生命力,也营造了传承中华优秀传统文化与中华文明的浓厚社会氛围。

三

这些中华工匠技术物背后是无数中华工匠用勤劳的双手、智慧的心灵与高尚的精神铸就的,是中华工匠集体智慧的结晶,也无疑是中华民族精神的承载与表征。中华工匠技术物对促进文明发展水平能起到重要作用,技术物借助技术附加值间接影响了中华文明和世界文明的发展。

在新时代,就弘扬中华工匠精神而言,《匠心致远》也不失为一部传承与弘扬中华工匠精神的优秀著作。正如作者在《序言》中强调的那样:“对中华工匠技术而言,人们对工匠及其技术的理解与研究实在是很少。与其他门类的中华历史研究相比,中华工匠技术显然被人们所遗忘。梳理中华工匠技术,盘点中华工匠技术文化,澄明中华工匠技术的全球史,这是弘扬与传承中华工匠精神的基础工作,这也是本书的学术使命,或是笔者的社会使命。”作者的这些表达与阐释,显示出本书的时代担当。

概言之,《匠心致远》是立足中国工匠,讲述了中华工匠文明故事,向世界展现了可信、可爱、可敬的中国形象。对世界讲清楚中华工匠文明对于文明的重要性,也就是对世界讲清楚中国是什么样的文明和什么样的国家。只有这样,才能促使世界读懂中国、读懂中国工匠、读懂中国人民、读懂中华民族。换言之,《匠心致远》就是借助中华工匠文明讲述中国故事的好书。从这个意义上说,本书的学术意义和社会意义是深远的,他用一种独特的学术视野和阐释方式为展现中华文明作出了一个学者的回答与贡献。

潘天波将中华工匠文明的内涵与外延、代表性工匠技术于古老中华大地的酝酿与创造及其向世界、向现代的传播嬗变做了通俗易懂又不失学术根据的精彩讲述,这是对中华文明阐发的新贡献。 (咸宁日报综合)

编辑:但堂丹

上一篇:

毕淑敏:一生难忘“洞茶”情

下一篇:

背影

相关新闻

-

中华司仪主持大赛暨咸宁金秋婚庆文化节亮点纷呈

咸宁新闻网讯 (记者周萱)将于本月底举行的第四届“锦华杯”中华司仪主持大赛全国总决赛暨中国咸宁金秋婚庆文化节筹备工作...

-

【宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想】 进一步激发中...

要深刻认识和把握中华优秀传统文化这一“本来”,提炼中华优秀传统文化的精神标识,挖掘中华优秀传统文化中与马克思主义相融...

-

积极推动马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合

习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上强调:“必须继续推进马克思主义中国化,坚持把马克思主义基本原理同中国具体实...

-

学习进行时|习近平“七一”讲话:这个“相结合”,蕴含生生之道

系列解读之五:这个“相结合”,蕴含生生之道新华网记者王子晖【学习进行时】习近平总书记“七一”重要讲话是一篇光辉的马克思...

-

【宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想】中华文化的时...

党的十九届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出:“习近平新时代中国特色社会主义思想...

-

寻访李大钊在北京的足迹

”比新文学同仁都要早,在1917年2月李大钊便发表过一篇《可怜之人力车夫》,除了怜悯体恤之外,李大钊提出了不少切实的措施来...

-

珍贵史料解读中国共产党早期新闻事业

毕春月《中国共产党早期新闻史研究》系列王美芝 编著人民日报出版社 学党史,不能不学党的早期新闻史。二、三卷讲述...

-

中华法文化与中华民族精神

中华法文化虽遇百折而不挠,勇克时艰,代有兴革,形成了内涵丰富、特点鲜明、影响深广的中华法文化体系,并因其连续性、特殊...

-

中华文化是诗意人生的乐土

□莫砺锋 在中华先民的生活中,对诗意的追求是最显著的民族特征之一。在我国漫长的诗歌曲谱中, 《诗意人生》着重挑选了六位...

-

忆先驱

喜看欣欣国运旺,共迎盛诞兴无前。

① 凡本网注明"来源:咸宁网"的所有作品,版权均属于咸宁网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:咸宁网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非咸宁网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

娱乐新闻

-

人艺“经典保留剧目恢复计划”开篇之作 《风雪夜归人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探滤镜 《黄雀》讲述充满“锅气”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27