史语所与中国科学考古学的先期发展

|

清末民初,世事纷扰。中国现代学术呱呱坠地,大放啼声,可称异数。少年中国学会、中国科学社、中国地质调查所、北平研究院、中研院、考古学会、营造学社、中国地理研究所、中国教育学会、清华国学研究院、北大研究所、中央博物院筹备处、国剧社……诸多官办民办的学术机构、研究团体与同仁社团,纷纷涌现,表现不俗。而若论持续时间之长、影响之广、成就之高,恐怕得首推中研院史语所了。民国时期百花齐放的学术团体,渐渐隐入烟尘,而在台北南港的史语所,依然活跃在国际学术界。甚至可以说,只此一家。因此,谈论中国现代学术,史语所是绕不开的存在。

广州、北平、上海、南京、长沙、昆明、宜宾南溪县李庄板栗坳、南京、台湾桃园县杨梅镇。从1928年史语所在中山大学成立之后的20年间,差不多两年多时间,史语所就得长距离搬家一次。要知道,那可是中国现代交通刚刚兴办的时期,道路不成网络,工具五花八门,说是艰苦备尝,并无丝毫过分。譬如,1928—1937年史语所15次殷墟发掘中最重要的H127整坑甲骨发现,因为无从现场剔剥,发掘者王湘和石璋如等人想办法,将甲骨坑的灰土柱整装入箱。接到电报的史语所考古组主任李济,从南京迅即赶赴安阳。“大家一刻不停地工作,用了四昼夜的时间,把这一整块珍品挖出来。装满灰土柱和填土的箱子有数吨之重,数十人克服无数困难,用了两天时间抬到安阳火车站。”我点了点木箱出坑外运的照片人头,褪色的黑白照片上,能数出二十好几位。

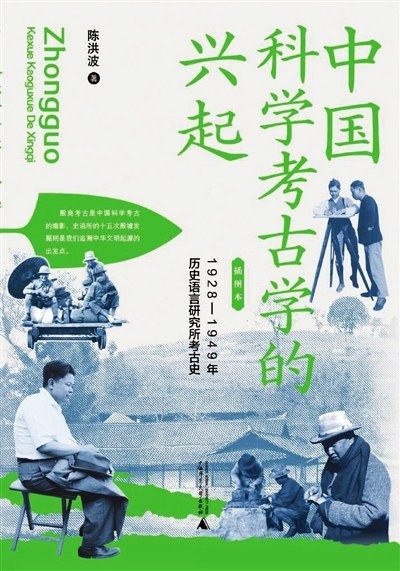

陈洪波教授基于博士论文修订而成的《中国科学考古学的兴起:1928—1949年历史语言研究所考古史(插图本)》,全面梳理了史语所从草创到迁台这20年中的关键节点、主要人物、重大发掘、结集成果。正文七章,分述1928年之前的中国考古学、史语所在思想与组织上的准备、史语所考古的探索期、史语所考古的发展期、史语所考古的鼎盛期、史语所考古的延续期、民国时期中国科学考古学的基本特征与历史遗产。本书既有学术的严谨、规范与准确,又不乏如前引细节丰满的故事,因而读来并无学术专著拒人千里之外的素常古板,反而有了趋近昔贤高山仰止的亲切。

在本书目录中出现的具体人物包括李济、傅斯年、梁思永、吴金鼎、夏鼐、石璋如,他们都是史语所这精英荟萃研究机构中尤为出众者,精英中的精英。如傅斯年,史语所为其一力促成并长期领导,若没有他因为路径不同而拒绝如郭绍虞先生之类名家入所的独持己见,史语所恐怕也如其他学术机构一样,渐次为人情所困而泯然众人矣。如李济,中国科学考古的先行者,在山西晋城西阴村挖下中国人“考古第一铲”,他的视野已不受域内限制,“始终是以世界眼光来观照中国学术问题,”为学术而学术贯穿终生,这样的学者可谓稀有。若梁思永,为史语所考古最为关键的田野技术方法作出“决定性贡献”。在中国科学考古学史上,分别从不同方面作出“决定性贡献”的诸大师当中,得年不高的“梁思永,在中国科学考古学的早期进程中发挥的作用十分关键,他不但是后冈三叠层的发现者,也是中国第一部考古报告《城子崖》的手定者。”若不同于李、傅、梁、吴、夏等“海归”,“土鳖”的石璋如以河南大学学生身份参加1932年底殷墟第四次“发掘之末,因为偶然原因加入殷墟发掘团队,但他成长非常之快,后来在发掘技术上作出了很多重要贡献,例如认土找边等”。

民国期间的史语所,在豫东、淮南、西南、西北等大半个中国,都有卓尔不凡的考古发现。譬如在山东章丘城子崖,就发现了上承仰韶下启夏商的龙山文化,算是对安特生“仰韶文化西来说”的一个回应。但史语所延续最久、次数最多、发现最富、意义最丰的发掘,在殷墟。本书一半以上的篇幅,围着殷墟写。殷墟,这个中国科学考古学史的福地,中华文明曙光漫天的文献之邦,让起步的史语所获得了无与伦比的国际声望;中华文明也因而从疑古迷雾中向前踏出无可质证的坚实一步;一大批考古学家如石璋如、郭宝钧、高去寻等迅即成长起来,担纲构建中国现代考古大厦的主力;中国现代考古的方法、技术、思想、理论,在殷墟发掘过程中,萌芽、生长、壮盛起来。说殷墟是中国现代考古的摇篮,或者并不为过。

蹒跚起步的中国现代科学考古,就在干戈四起、盗匪出没、中央权力不彰、地方势力雄强、外寇侵凌、经费支绌的艰难中,侥幸破局。即如在弗利尔艺术馆结束长达五年合作的“断粮”关头,幸有中国教育文化基金会施以援手。而如地质调查所、中央博物院筹备处等学术机构,也毫无门户之见,在人员和经费方面,也多慷慨支持。如此种种,现代学术所必需的团体作业才有可能,史语所才有可能。当然,类似局面的形成,有赖于既有世界眼光又不乏民族情感的一帮学人,超越利益超越时间的最初抉择:1929年3月7日至1929年5月10日殷墟第二次发掘期间,史语所考古组负责人李济与董作宾等参与者约定:“一切文物全部属于国家,考古组同仁自己绝不许收藏古物。这一职业道德规范后来逐渐成为中国考古界的传统,至今仍然得到很好的遵守。这是一件彪炳史册的事情。”

史语所的立德、立功、立言这三不朽事业,经由本书的爬梳,条理清晰,轻重分明,颇耐一读。

(原载《天津日报》,作者为杨河源)

编辑:但堂丹

上一篇:

AI时代该如何写诗? ——鲁迅文学奖得主韩东分享诗歌的创作之道

下一篇:

清明雨谒

相关新闻

-

第三批中国传统村落公布 通山县4个村落榜上有名

咸宁新闻网讯 通讯员乐昌兴、伍伟报道:11月25日,经传统保护村落发展专家委员会评审认定,住建部、文化部、国家文物局、财...

-

中国有机农产品暨青(米)砖茶交易会在赤壁开幕

咸宁新闻网讯 记者刘子川、特约记者彭志刚、童金健、通讯员张杰报道:11月8日,第二届中国有机农产品展销会暨中国青(米)砖...

-

中国新农村生活体验示范工程通城基地正式启动

咸宁新闻网讯 特约记者刘建平、通讯员皮江星、付婧烨报道:12日,中国新农村生活体验示范工程正式落户通城。 据了解,中...

-

中国有机农产品暨青(米)砖茶交易会在赤壁开幕

咸宁新闻网讯 记者刘子川、特约记者彭志刚、童金健、通讯员张杰报道:11月8日,第二届中国有机农产品展销会暨中国青(米)砖...

-

辛识平:这份“进博答卷”,兑现力重千钧的中国承诺

题:这份“进博答卷”,兑现力重千钧的中国承诺辛识平第二届中国国际进口博览会如期而至。一年来,哈萨克斯坦的糖果、果汁、面...

-

世界500强眼中的进博会:不容错失的“中国机遇”

题:世界500强眼中的进博会:不容错失的“中国机遇”新华社记者潘清第二届中国国际进口博览会科技生活展区里,世界500强、家具及...

-

辛识平:全球抗疫彰显中国之“义”

题:全球抗疫彰显中国之“义”辛识平疫情如火,命运与共。不会忘记柬埔寨首相洪森“逆行”访华,不会忘记中日韩“风月同天”的...

-

人民日报本报评论员:疫情阻击战交出“中国答卷” ——携手全...

新冠肺炎疫情正在全球蔓延,中国疫情防控取得重大战略成果。作为最早向国际社会通报疫情、最早迎战疫情的国家,中国全民动员...

-

人民日报:中国抗疫堪称“现场直播”

——携手全球抗疫彰显中国担当②人民日报评论员“在共同的敌人面前,冲锋陷阵的人值得尊重”。第一时间向世界卫生组织报告疫...

-

一位日本作家的中国情缘与文学创作

谷崎润一郎是日本著名唯美主义文学家,多次提名诺贝尔文学奖,代表作有《细雪》《秦淮之夜》《春琴抄》(见图,资料图片)等。...

① 凡本网注明"来源:咸宁网"的所有作品,版权均属于咸宁网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:咸宁网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非咸宁网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

娱乐新闻

-

人艺“经典保留剧目恢复计划”开篇之作 《风雪夜归人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探滤镜 《黄雀》讲述充满“锅气”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27