在过去与现在的链接中守护“梁庄”

○刘琦

|

怀着些许恐惧,又充满着庄严和敬畏,我开始了这篇读书随笔的写作,试图去讲述那些我无法避开的故事,和囚于内心的反思。

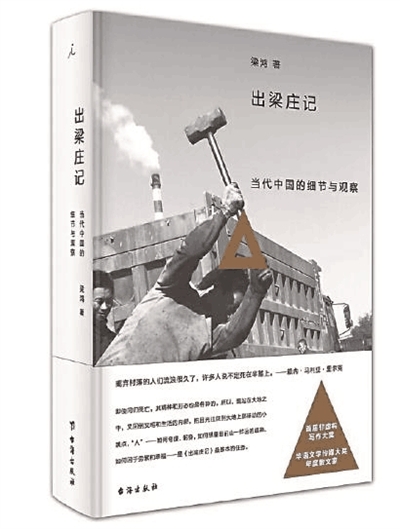

梁鸿著《出梁庄记》,记录从农村进入城市打工者的生活:他们做什么工作,住在哪里,有着怎样的喜怒哀乐。在这些生活图景的背后,是一个时代的话题——乡村与城市、传统与现代,以及冲突中的交融、交融中的冲突。

乡村与城市

传统中国是一种农耕文明,其影响源远流长,使得在这片广袤的土地上,人与人之间的关系呈现丰满的乡土性。农民是中国人口的重要组成部分,自古以来,他们生活在一个个村庄里。村庄犹如生命体,对外相对隔离,对内却亲密交融,保持着一种互信的社交关系。在这样的“土壤”之上,生长着中国特有的社会形态:乡人重视传统,虔诚且自发地遵守各项习俗。

传统赋予家庭更强的链接,父母、子女、兄弟,以及三姑六婆,对乡人来说,是无比重要的社会关系。费孝通先生将这些关系总结为“差序格局”。处于这种“格局”中的人们,注重情感寄托,因而注重传统,因为传统本身就是人们因着情感寄托这一需求而创造出来的。比如葬礼,寄托了人们对逝去之人的哀思。

然而,随着城市化的推进,人与人之间日益形成新的社交方式,彼此保持适当的距离。乡村小而亲密的团体结构在城市现代社会结构的冲刷下,日渐消亡,心中的情感和寄托也逐渐淡化。久住城中的那些来自农村的打工者,模糊了乡村的记忆,乡情变得缥缈,他们中的一些人,开始不再返乡,而追求在城市中不断“前进”。但在以乡土社会为根基的中国,即使是城中人,依然处于某种“差序格局”中。只是,这个以自我为中心的同心圆,半径在逐渐变小,情感在逐渐淡化,理性成为现代社会的社交前提。

追求与缺失

进城务工者成为这种冲突之下受影响最大的群体。他们出生在传统的乡村社会,来到城市,在“现代”的冲击下,心中产生一种不断滋生的追求和一种难以弥补的缺失。

这份追求起源于现代社会对乡村社会的“诱惑”。不论他们是自己走出了梁庄,还是跟随亲戚外出打工,动力都源于对富足生活的向往。然而,进城之后,缺失感随之而来,逐渐占据他们的内心,因为他们缺乏“城市身份”。比如书中描述的三轮车夫,“每座城市有每座城市的通行标准,城市道路资源是有限的,电动三轮车、自行车、摩托车占用了道路资源,就限制了群众的交通出行”,然而为什么他们拉三轮谋生就是在占用道路资源?什么人才能享用这道路资源?……这些问题让他们迷茫,却找不到答案。他们被卡在城市的“缝隙”中动弹不得,弱化心中信念,追求和缺失都逐渐地失去意义。也许最后只会剩下两个寄托:一是孩子,他们仍是作为务工者的父母去拼尽全力的动力;二是故乡,即使他们不再回去,故乡更多是一种符号。这种寄托,强大又弱小。

抛弃与回避

对进城务工者的刻板印象,存在于一些“悬浮剧”中:或纯然的朴实可爱,或全部的粗鄙不堪。但《出梁庄记》的真实记录,充分展现出人性的复杂。书中写道,“人们抱着面对‘奇观’的态度去观看,既泪流满面,感慨万分,又事不关己,冷漠无情,‘只有轰动,而没有真正的事件’”。

异化和偏见,时有浮现。“一个农民工在公交车上,看到一个妈妈带着小孩,就主动给让位,小孩要过去坐,妈妈阻拦小孩,说太脏。那个农民工用袖子把座位擦擦,那位妈妈还是不让孩子坐,给小孩说,太臭。”

抛弃过去,回避农民工的身份,成为一些进城务工者中“成功人士”的迫切愿望。《出梁庄记》写到了一位“百万富翁”李秀中。当他获得事业上的成功之后,便或无意或有意地表现出对过去“农民”身份的抛弃与回避,想要远离乡村的社交关系,不再遵循乡村的处世哲学。但是,过去的一切依然无时无刻不作用于他,让他在摇摆中倍感纠缠。

“想逃走”

作为进城务工者命运的记录者,梁鸿在《出梁庄记》的写作过程中时常感到“羞愧”。在书中,她不止一次写到“想逃走”,作为一个适应了城市生活的人,务工者们的生活状态令她感到痛苦、难堪,而每当她终于回到了城市,她又不由自主地感到一种轻松和适意。正是这个反差,让她感到了无比的羞愧,甚至是羞耻。她深知自己也是现代社会的一分子,同你我一样,她不得不承认我们很难愿意去体验和容纳务工者的生活。在回梁庄前的最后一章,梁鸿写道她有点不愿意去完成这一章,“相同的风景,相同的命运”,一切都千篇一律,而这又确实不是她的生活,“可以安然无恙地逃跑,而不承受任何道义的谴责”。在离开最后一个城市后,她如释重负,却又因此而再次感到羞耻——这是一个存在于现代社会几乎所有人内心的羞耻,可几乎所有人理所当然地忽视了它。在她终于完成了整本书的写作后,她最后写道:“用哀痛的语言来传达忧伤,那共同风景中每一段生活所蕴藏的点滴忧伤。哀痛和忧伤不是为了倾诉和哭泣,而是为了对抗遗忘。”

她还写下:“我终将离梁庄而去。”

看不见,道不清

《出梁庄记》这本书,我花了一个多月才读完。在最初的一周,我就读完了约一半的内容,可是快到最后,我甚至可能一周也不敢翻哪怕一页。我在阅读时也始终感到同样的羞耻——因为他们生活的不易,因为我的幸运。似乎有种罪恶感压着我,我不得不承认,我曾经漠然地忽略这一切。

但是,因为这本书,我开始了漫长的思考与反思,我想着生活中的一切人和事,想着他们的生活,和《出梁庄记》写下的一切。不知不觉间,我把写这篇随笔当作了抒发愧疚和思考的平台,努力去想我能做什么,我能写什么,怎样我才对得起这份幸运和这份反思?可当我试图在文字中寄托太多东西时,我又开始变得有些恐惧。一切的回想与记述都让我有些敬而远之,不忍提起笔:无论如何,我想表达的究竟是什么……

这本书令我想到了我的父亲。父亲来自山西五台山山脚下的一个小山村,现在那个村子已经没人住了。他比书中描述的那些务工者幸运,他读完大专来到上海,有份不错的工作。他把奶奶接来上海住……后来又有了我。我时常看见父亲很疲惫,但无论何时,他对我总是很耐心。

我一直都知道,在父亲工作前爷爷就去世了,作为家里的长子,他担负起了养家的重任。但那些不易,除了初闻时的感动与忧伤,之后就被我搁置在了时间的长廊里,任其积灰。但此时回想起来,我再次感受到了初闻时的感受,甚至更强烈许多。我开始理解父亲有时的暴躁或消沉,其背后是怎样的辛苦和疲惫。这样的发现,让我自责和悲伤。

现代社会为何不能容纳乡村社会?传统是可以被保留的,最终的现代社会可以成为一个同时能包容乡村的社会。乡村逐渐在“消失”,人们将进入城市,如果城市能让农民有尊严地生活,依然感受到与过去和传统的链接,感受到依然“活着”的乡村文化,那么,《出梁庄记》呈现的割裂就不会是永恒和绝望的。

时代在前进,但人可以回头。任何人都能够记住过去,人们是能共情的。幸运的我们,应当怀有一份哀痛和忧伤,应当用哀痛的语言来表达忧伤。这是为了铭记历史和传统,是为了不忘记,是为了对得起我们写下的:我终将离梁庄而去。

(转载自解放日报)

编辑:但堂丹

上一篇:

如何规划你的28000天?

下一篇:

一念放恣,百邪乘衅

相关新闻

-

咸宁市专题学习会强调打赢打胜扫黑除恶专项斗争

咸宁新闻网讯咸宁日报全媒体记者周荣华、见习记者吴文谨报道:11月8日,市委书记丁小强主持召开市委中心组专题学习会议,集中...

-

咸宁市召开乡村振兴战略实施领导小组第一次会议

咸宁新闻网讯咸宁日报全媒体记者朱哲、通讯员张文会报道:20日,我市召开乡村振兴战略实施领导小组第一次会议,深入学习贯彻...

-

重视乡村社会 “智之不足”

-

宁志丰委员:加强产业规划 振兴贫困山区

咸宁日报全媒体记者杜培清“乡村振兴战略,是新时代“三农”工作的总抓手。”宁志丰委员说,我市乡村产业振兴应加强产业规划...

-

陈佑先代表:抓好五个结合 推进乡村振兴

咸宁日报全媒体记者陈志茹“乡村振兴应与大自然相结合、应与城市垃圾治理相结合、应与发展绿色农产品相结合、应于脱贫攻坚相...

-

嘉鱼农商行放贷17亿助力地方经济发展

通讯员杨惠春日前,嘉鱼农商行簰洲湾支行为湖北助民食品股份有限公司贷款1000万元,解决了公司春节生产收购原材料资金缺口。...

-

草根春晚的文化活力 —— 嘉鱼 乡村春晚 文化品牌建设走笔

咸宁网讯咸宁日报全媒记者王恬通讯员龙钰山间的花香野果、餐桌上的家乡味道、离别时父母的牵肠挂肚……每个人记忆中的乡村各...

-

咸安:聚焦首善之位 彰显首善之为

2018年,是改革开放40周年,是咸安建区20周年,也是咸安发展进程中极为关键、极不平凡的一年。推进供给侧结构性改革,实施乡...

-

咸宁收视收听全省推进美丽乡村建设电视电话会议

咸宁日报全媒体记者朱哲、通讯员张敏15日,我市收视收听全省实施乡村振兴战略暨推进美丽乡村建设电视电话会议。丁小强指出,...

-

丁小强:推动乡村振兴工作走在全省乃至全国前列

咸宁日报全媒体记者朱哲、通讯员李瑞丰、张文会13日,全市乡村振兴暨美丽乡村建设现场推进会在赤壁市召开,深入学习贯彻中央...

① 凡本网注明"来源:咸宁网"的所有作品,版权均属于咸宁网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:咸宁网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

② 凡本网注明"来源:xxx(非咸宁网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

③ 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

娱乐新闻

-

人艺“经典保留剧目恢复计划”开篇之作 《风雪夜归人》4月25...

2025-03-27

2025-03-27

-

摘下神探滤镜 《黄雀》讲述充满“锅气”的人物和故事

2025-03-27

2025-03-27